Pratiquer un sport ne se résume pas à entretenir son corps. L’activité physique régulière agit en profondeur sur le cerveau, sur nos émotions et sur nos capacités mentales. Grâce à une meilleure oxygénation et à la libération de neurotransmetteurs essentiels, le sport améliore l’humeur, la concentration, la mémoire et même la créativité. Mais toutes les disciplines ne stimulent pas le cerveau de la même façon. Certaines favorisent la coordination, d’autres la concentration ou la gestion du stress.

Les chercheurs et chercheuses de l’Institut du Cerveau s’intéressent de près à ces mécanismes qui font du sport un véritable partenaire de santé cérébrale, à tout âge de la vie.

Le sport, moteur de l’oxygénation cérébrale

Lorsque l’on pratique un sport, le rythme cardiaque s’accélère. Cette augmentation du débit sanguin entraîne une meilleure oxygénation du sang, et donc du cerveau. Ce phénomène, apparemment simple, est en réalité un levier puissant pour le bon fonctionnement cérébral.

Une meilleure oxygénation favorise la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Ces substances chimiques, produites naturellement par le cerveau, sont responsables de la sensation de bien-être, de motivation et de plaisir ressentie après l’effort. Elles expliquent cette impression d’euphorie souvent décrite après une séance de sport : le fameux “coup de boost” mental post-entraînement.

Mais leurs effets ne s’arrêtent pas là. Ces neurotransmetteurs régulent aussi la concentration, l’attention et la gestion du stress. Autrement dit, bouger, c’est apaiser le mental tout en stimulant les performances cognitives.

Un entraînement pour le corps, mais aussi pour l’esprit

Le sport est une véritable école de l’adaptation. À travers l’effort, le cerveau apprend à gérer les changements constants de l’environnement : rythme cardiaque qui s’accélère, mouvements à coordonner, émotions à maîtriser.

Cette adaptation ne concerne pas seulement le corps. Elle implique une interaction fine entre trois dimensions :

- L’aspect moteur, pour contrôler les gestes et les postures ;

- L’aspect affectif, pour canaliser les émotions liées à la performance, à la compétition ou à l’effort ;

- L’aspect cognitif, pour anticiper, décider, s’ajuster.

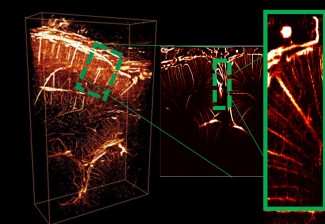

Cette coordination entre mouvement, émotion et pensée repose sur des réseaux neuronaux interconnectés. En les sollicitant régulièrement, le sport renforce leur efficacité, un peu comme on muscle son cerveau.

Le sport stimule les fonctions cognitives

Les bienfaits du sport sur les capacités intellectuelles sont désormais bien documentés. Une pratique régulière améliore la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement de l’information et la prise de décision.

Les sportifs développent une plus grande réactivité et une meilleure gestion de l’attention, des atouts précieux dans la vie quotidienne comme dans le travail. Le sport favorise aussi la créativité, notamment grâce à la stimulation simultanée de plusieurs zones cérébrales impliquées dans la planification, le mouvement et l’imagination.

Ces effets bénéfiques s’observent à tout âge, mais ils varient selon les périodes de la vie :

- Chez les enfants et les jeunes adultes, le sport augmente la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à créer ou renforcer des connexions entre neurones. Cela favorise l’apprentissage et le développement cognitif.

- Chez les personnes âgées, la pratique régulière aide à ralentir le vieillissement cérébral en entretenant la circulation sanguine et en préservant les fonctions cognitives.

Ainsi, bouger, c’est non seulement entretenir sa forme, mais aussi protéger son cerveau dans la durée.

Tous les sports ne sollicitent pas le cerveau de la même façon

Si toutes les activités physiques apportent des bénéfices, chacune stimule le cerveau à sa manière.

Les sports d’endurance, comme la course à pied, le cyclisme ou la natation, améliorent la circulation sanguine cérébrale et favorisent une oxygénation durable du cerveau. Ils sont particulièrement efficaces pour stimuler la mémoire et l’attention.

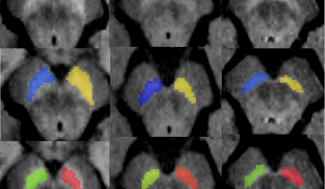

Les sports d’équilibre et de coordination, comme la danse, la gymnastique ou les arts martiaux, sollicitent d’autres zones cérébrales, notamment celles qui gèrent la proprioception (la perception du corps dans l’espace) et la synchronisation des mouvements. Ces disciplines renforcent les connexions entre les hémisphères cérébraux et développent la coordination entre les différentes parties du corps.

Chaque sport, par ses exigences spécifiques, active certains réseaux neuronaux plus que d’autres. C’est pourquoi varier les activités permet d’enrichir le fonctionnement global du cerveau.

Sport et cerveau : attention aux traumatismes

Si le sport est bénéfique, certaines pratiques comportent aussi des risques. Les sports de contact comme le rugby, la boxe ou le football exposent les pratiquants à des chocs répétés à la tête. Ces impacts, parfois minimes mais cumulés, peuvent avoir des conséquences à long terme sur le fonctionnement cérébral.

Les chercheurs soulignent l’importance d’une prévention adaptée, d’une détection précoce des symptômes et d’un encadrement médical rigoureux. L’objectif n’est pas de décourager la pratique, mais de permettre à chacun de pratiquer son sport en toute sécurité, tout en préservant la santé de son cerveau.

Bouger, c’est entretenir son cerveau

Le sport agit comme un médicament naturel pour le cerveau. Il améliore l’oxygénation, régule les émotions, renforce les capacités d’apprentissage et favorise la création de nouvelles connexions neuronales.

Pratiqué régulièrement, quel que soit l’âge, il devient un facteur clé de la santé mentale et cognitive. L’enjeu, aujourd’hui, est de mieux comprendre comment chaque type d’activité agit sur le cerveau afin d’adapter les programmes de prévention, de rééducation et de bien-être.

À l’Institut du Cerveau, les chercheurs continuent d’explorer ces interactions complexes entre mouvement et cognition, pour mieux exploiter le formidable potentiel du sport au service de notre santé cérébrale.

L'équipe vise à étudier divers aspects du contrôle moteur et cognitif, en particulier la variabilité inter et intra-sujet des troubles du développement et des maladies acquises ainsi que des modèles animaux génétiquement apparentés.

En savoir plus