Être imité améliore les comportements sociaux de patients autistes via l’activation de régions stratégiques du cerveau.

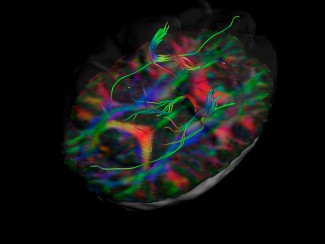

C’est ce que suggère une étude récente menée par des chercheurs de l’Institut du Cerveau – ICM grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

L’autisme touche 430 000 personnes en France dont 25 % d’enfants. Cette pathologie est caractérisée par des difficultés à communiquer avec les autres et à développer des liens sociaux.

Plusieurs études ont montré que l’administration d’ocytocine sous forme de spray nasal à des patients autistes améliorait leurs interactions sociales et leur coopération avec autrui.

Les travaux récents des équipes de Jacqueline Nadel et Philippe Fossati publiés dans Brain mettent en évidence que l’imitation des patients autistes a une action similaire à celle de l’ocytocine.

L’étude menée sur six hommes adultes atteints d’autisme a consisté pour les chercheurs à imiter, ou non, un geste de la main effectué par les patients dont l’activité cérébrale était mesurée par IRMf.

Les chercheurs ont observé une activation de la partie droite de l’insula chez les patients autistes lorsqu’ils sont imités et une réduction de l’activité des zones du cerveau qui fonctionnent de manière exagérée chez les autistes.

La région de l’insula, également activée par l’ocytocine, joue un rôle central dans les comportements sociaux et dans le développement des émotions.

En suggérant que l’imitation de patients autistes a un effet thérapeutique via la modulation de zones spécifiques du cerveau, ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour le traitement de l’autisme.