Dans un article publié dans Nature Communications, des chercheurs de 37 institutions scientifiques, dont l’Institut du Cerveau, dévoilent la base de données DREAM – un projet ambitieux visant à centraliser, partager et homogénéiser les données issues de la recherche sur le sommeil, la conscience et les rêves.

Une première version de ce communiqué de presse a été diffusé par l’université Monash.

Une équipe internationale coordonnée par l’université Monash, à Melbourne, et impliquant Rubén Herzog, Delphine Oudiette, Isabelle Arnulf, Célia Lacaux, Nicolas Decat et Thomas Andrillon de l’Institut du Cerveau, annonce la création d’une nouvelle base de données destinée à tous les chercheurs qui travaillent sur le rêve. Baptisée « DREAM », elle est conçue pour favoriser les collaborations, harmoniser les projets de recherche en cours et en inspirer de nouveaux.

Quand, comment et pourquoi rêvons-nous ?

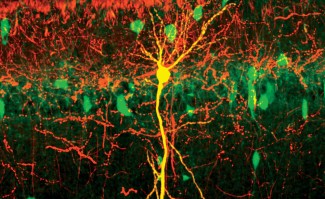

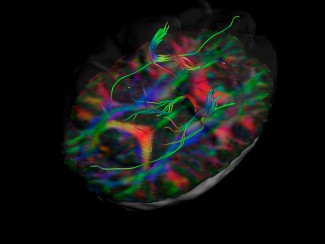

Pour répondre à ces questions, les études de neuroimagerie sont essentielles : elles permettent d’identifier les processus neurocognitifs qui sous-tendent les expériences conscientes durant le sommeil. Or, ces études nécessitent des moyens considérables que peu d’institutions de recherche possèdent. Le plus souvent, elles reposent sur de petits échantillons et un faible nombre d’observations, ce qui ne permet pas de généraliser leurs résultats.

Les auteurs de l’article ont donc entrepris de standardiser les données scientifiques existantes – des enregistrements EEG de l’activité cérébrale durant le sommeil et des récits de rêve – et de les rassembler en un seul endroit, où elles seront librement accessibles et exploitables pour de futures recherches.

La base de données DREAM a la particularité de prendre en compte les différences méthodologiques et conceptuelles des études déjà compilées, tout en encourageant le développement d’outils d’enregistrement et d’analyse standardisées. Elle comporte déjà des données issues de plus 500 participants et 2500 enregistrements électroencéphalographiques (EEG), et est destinée à grossir indéfiniment.

Une base de données évolutive

L’équipe souhaite maintenant l’améliorer en incluant davantage de détails sur le contenu des rêves des participants, ce qui nécessitera d’améliorer le recueil d’autorisations de comités d’éthique et de multiplier les collaborations.

Nao Tsuchiya, chercheur à l’origine de l’étude et affilié à l’Université Monash, explique :

« Cette initiative est sans précédent. Les études expérimentales sur les rêves sont très coûteuses et le partage de données est encore trop rare dans ce domaine. Comprendre comment, quand, et pourquoi nous rêvons pourrait nous aider à répondre à une question scientifique essentielle : comment savoir si un individu est conscient lorsqu’il est incapable de communiquer ?

Nos recherches sont importantes pour éclairer le sommeil et ses troubles les plus communs. Mais elles pourraient aussi s’avérer utile dans des contextes critiques : les patients sous anesthésie peuvent-ils avoir des expériences conscientes ? Et que se passe-t-il dans le syndrome d'éveil non-répondant, lorsque le patient semble éveillé mais n’interagit plus avec son environnement ?

Curieusement, les personnes qui se réveillent après une chirurgie ont parfois des souvenirs, qu’elles décrivent sous la forme d’un rêve. Étudier l’activité cérébrale associée à ce type de rêve, dit « intra-opératoire » pourrait nous aider à trouver de nouveaux outils pour détecter un état conscient durant une opération.

Nous n’en sommes qu’au début ! De nombreuses études sont à venir. Nous avons déjà tissé des liens avec une multitude de chercheurs qui souhaitent utilisées les données entreposées dans DREAM, et nous préparons un article qui contribuera à homogénéiser les méthodologies de recherche. DREAM est conçue pour accueillir les nouvelles données dès leur publication.

À mesure que la base de données s’étoffe, de nouvelles questions fondamentales se dessinent : pourquoi sommes-nous parfois conscients pendant notre sommeil, et parfois non ? Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves chaque nuit, et d’autres très rarement ? Pourquoi certains dormeurs font-ils des rêves lucides – qu’ils peuvent parfois contrôler à l’envi ?

Explorer ces questions nous rapproche, petit à petit, de la compréhension des mécanismes cérébraux à l’origine de l’expérience consciente elle-même. »

Des découvertes importantes ont été faites récemment :

- Il est possible de décrypter les ondes cérébrales pour prédire qu’une personne est en train de rêver (Siclari F. et al, 2017, Nature Neuroscience)

- La prise de galantamine, un médicament contre la démence, augmente la fréquence des rêves lucides (LaBerge S. et al, 2018, PLOS One)

- Certains rêveurs lucides peuvent utiliser des mouvements des yeux pour signaler à un expérimentateur qu’ils sont en train de rêver (Konkoly K. et al, 2021, Current Biology)

La plupart des études sur les rêves utilisent l’électroencéphalographie (EEG), une technique non invasive qui mesure l’activité électrique des neurones cérébraux. Rubén Herzog, co-premier auteur de l’article lors de son postdoctorat à l’Institut du Cerveau, estime que croiser les données issues de récits de rêves et de la neuroimagerie constitue une stratégie de recherche très prometteuse. « L’analyse conjointe de l’expérience subjective des rêveurs et de l’activité cérébrale offre une porte d’entrée unique pour comprendre le rêve et la conscience », conclut-il.

Cette porte ne pourra être franchie qu’à l’aide d’études ambitieuses, à grande échelle, qui reposent sur la collaboration étroite entre les dream teams du monde entier.

La base de données DREAM implique de nombreux chercheurs et organisations, dont la liste est disponible ici.

L'équipe veut découvrir pourquoi nous dormons et rêvons et comprendre les mécanismes des troubles neurologiques du sommeil pour mieux les traiter. Les axes de recherche clinique et fondamentale étudient les états hybrides entre le réveil et le...

En savoir plusSources

Wong, W., Herzog, R., et al. A dream EEG and mentation database. Nature Communications, Août 2025. DOI : 10.1038/s41467-025-61945-1.