La personnalité de chacun résulte de facteurs génétiques et environnementaux mais pas seulement. Bassem Hassan et son équipe à l’Institut du Cerveau montrent comment chez la drosophile, l’individualité provient également de processus aléatoires survenant au cours du développement cérébral. Si ce phénomène est confirmé chez l’humain, il pourrait expliquer, en partie, la diversité des réponses à certaines maladies psychiatriques.

Des différences d’organisation des réseaux de neurones

Les animaux font tous preuve de personnalité. Du ver au poulet, de la mouche à l’humain, deux individus ne réagissent pas de la même façon face à un événement identique, même s’ils ont un patrimoine génétique commun. En langage scientifique cela s’appelle l’individualité. Bassem Hassan et son équipe à l’Institut du Cerveau étudient ce phénomène chez la drosophile, petite mouche de laboratoire.

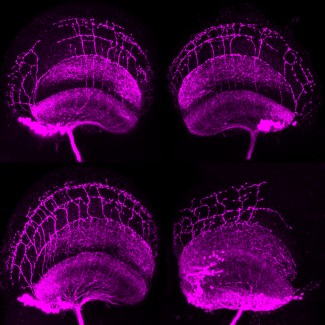

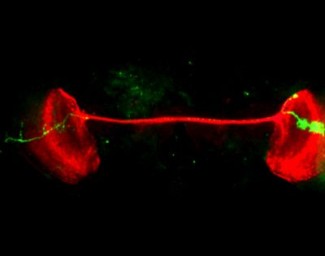

Lors de précédents travaux, les chercheurs ont montré que le comportement de cet insecte est associé à l’organisation d’un réseau de neurones impliqués dans l’interprétation des signaux visuels, appelé DCN pour Dorsal Cluster Neurons. Ces neurones sont présents en quantité variable dans chaque hémisphère au début du développement, puis des prolongements cellulaires appelées axones poussent et migrent dans le cerveau pour aller se connecter, également en quantité variable, à deux régions de l’hémisphère opposé appelées lobula (L-DCN) et medulla (M-DCN). Le réseau qui en résulte diffère d’un individu à un autre, et ces différences d’organisation sont corrélées aux différences de comportements comme aller directement vers un objet ou au contraire le contourner.

« Nous avons voulu comprendre l’origine de cette diversité morphologique au cours du développement », explique Bassem Hassan. Les chercheurs se sont intéressés à une voie moléculaire appelée Notch impliquée dans l’orientation des axones. Ils ont constaté qu’au début du développement, cette voie est alternativement exprimée et réprimée dans les neurones DCN, tel un stroboscope, provoquant la croissance et la rétractation d’extensions cellulaires.

Ce phénomène résulte d’une compétition entre cellules et survient pendant une courte période, avant que chaque cellule finisse par devenir définitivement Notch ON ou Notch OFF, avec un nombre variable de prolongements cellulaires. Les premières deviennent toutes des L-DCN alors que les secondes peuvent évoluer en L-DCN ou M-DCN.

C’est alors qu’intervient un second processus. Alors que les extensions apparues précédemment ont tendance à s’étirer et se rétracter de façon instable, seules les cellules dans lesquelles un de ces bras parvient à se figer, deviennent définitivement des M-DCN. Pour cela, il accumule une molécule du squelette cellulaire appelée tubuline. L’axone devient alors capable de se connecter définitivement à la medulla de l’autre hémisphère. « On ne peut pas prédire à l’avance de quelles cellules il s’agira », clarifie Maheva Andriatsilavo.

Des mécanismes de développement aléatoires codés génétiquement

Ces observations ont été effectuées à l’aide de marquages moléculaires couplés à la microscopie photonique chez des animaux in vivo, permettant de filmer ces processus et ainsi les suivre dans le temps. Les chercheurs ont doublé ce travail d’une modélisation mathématique intégrant les probabilités de passer chaque étape de ce développement, confirmant l’aspect aléatoire de ces processus. « Cette découverte est une petite révolution en biologie, se réjouit Bassem Hassan. On sait que la sélection naturelle doit beaucoup au hasard mais cela se fait en réponse à des changements environnementaux. Là, nous mettons en évidence des mécanismes de développement aléatoires codés génétiquement. Les individus ne sont pas prédéfinis, ils résultent aussi d’événements probabilistiques ! »

Ce phénomène décrit chez la drosophile devrait selon lui, concerner un grand nombre d’animaux, dont l’humain. « L’individualité a été décrite chez beaucoup d’espèces et la voie Notch et la Tubuline sont présents chez l’immense majorité d’entre elles », rappelle-t-il. Chez l’humain, ce phénomène de développement aléatoire pourrait en outre expliquer la survenue de certains troubles psychiatriques. « Chez les vrais jumeaux, si l’un est atteint de schizophrénie, l’autre a 50% de risque de l’être également. La composante génétique ne compte donc que pour la moitié du risque. L’environnement et certains facteurs de risque peuvent être incriminés mais ces travaux indiquent que les processus aléatoires distinguant chaque individu pourraient par ailleurs augmenter la susceptibilité à une maladie ou au contraire favoriser une certaine résilience », estime-t-il.

En attendant de pouvoir le prouver, l’équipe poursuit ses travaux sur cette thématique. « Nous étudions l’hétérogénéité des cellules L-DCN et M-DCN, ainsi que les caractéristiques de l’individualité, comment elle évolue au cours du temps, ou encore l’influence de facteurs sociaux », conclut Bassem Hassan.

Sources

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40335773/

L’équipe "Développement du cerveau", dirigée par Bassem HASSAN s’intéresse à la formation des neurones et des réseaux neuronaux au cours du développement cérébral grâce à des modèles de mouches drosophile et murins. L’équipe étudie le contrôle...

En savoir plus