Les ataxies spinocérébelleuses forment un groupe de maladies héréditaires très hétérogène, dans lesquelles on observe une dégénérescence du cervelet – région située à l’arrière du crâne qui joue un rôle essentiel dans le contrôle moteur. Les patients présentent des troubles de la marche et de l’équilibre qui s’aggravent progressivement… mais c’est bien là leur unique point commun. En effet, les ataxies spinocérébelleuses diffèrent tant par leur origine génétique que par leurs manifestations cliniques et leur évolution. Pour mieux comprendre cette diversité et proposer une approche personnalisée pour chaque patient ou famille, l’équipe dirigée par Alexandra Durr (Sorbonne Université, AP-HP) à l’Institut du Cerveau a initié une vaste collaboration internationale, qui a permis de réaliser l’étude génétique de 756 individus. Les résultats sont publiés dans The American Journal of Human Genetics.

Le grand défi des ataxies spinocérébelleuses (ou SCA) est d’interpréter l’extrême variabilité génétique observée chez ceux qui en sont atteints. Comment faire le lien entre des caractéristiques génétiques, des mécanismes physiopathologiques et des symptômes spécifiques, quand les malades sont tous si différents les uns des autres ? Quel effet ce manque de connaissances a-t-il sur le parcours de soin et les difficultés rencontrées par les patients ?

« Pour faire parler les données génétiques et les incarner, il est indispensable que les généticiens parlent aux cliniciens. Les SCA touchent 1 à 5 individus pour 100 000 personnes dans le monde. Parmi ces cas, il existe des formes extrêmement rares de la maladie. Elles sont d’autant plus difficiles à prendre en charge que nous les connaissons très mal… Notre équipe a donc souhaité mener un travail de description systématique de toutes les variantes déjà identifiées, afin qu’à l’avenir, aucun patient ne soit laissé sur le banc de touche. »

Discerner les formes rares

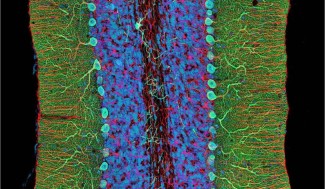

Les ataxies spinocérébelleuses les plus fréquentes sont ce qu’on appelle des maladies à triplets. Représentant près de 60% des cas rencontrés, elles sont provoquées par une mutation génétique basée sur l’expansion de la répétition d’un trinucléotide. Cette erreur provoque la synthèse de protéines – les polyglutamines, – qui dans ces conditions sont toxiques pour certaines populations de neurones dans le cervelet, la moelle épinière, voire le cortex cérébral et le système nerveux périphérique.

Les 40% d’ataxies restantes sont dues à d’autres types d’anomalies génétiques, et reposent sur des mécanismes physiopathologiques différents. Or, les patients concernés risquent de pâtir d’une assimilation aux ataxies les mieux connues… ou de ne jamais recevoir le bon diagnostic.

« Il est urgent de réduire notre manque de connaissances sur les autres SCA. Nous avons donc combiné les informations cliniques et génétiques des personnes qui portaient un variant pathogène des gènes associés aux ataxies spinocérébelleuses. Pour obtenir des résultats robustes, il fallait agréger toutes les données disponibles ! Heureusement, les collègues ‘ataxiologues’ du monde entier ont répondu à l’appel ».

Cette collaboration internationale a permis aux chercheurs de réunir 756 patients et de comparer l’âge d’apparition, l’évolution et les symptômes de la maladie. Leurs résultats montrent que de nombreux stéréotypes attachés aux ataxies spinocérébelleuses se révèlent inexacts dans ces formes rares. Il est également apparu que la diversité des manifestations de la maladie avait été largement sous-estimée jusqu’ici.

En outre, si la progression de la maladie était assez lente chez tous les patients, elle débutait parfois dans l’enfance.

« Pour une même mutation génétique, l’ataxie se déclare dès la naissance chez certains, sous une forme associée à un retard intellectuel… quand chez d’autres elle n’apparait qu’à plus de 60 ans. Ces deux cas ont d’ailleurs été observés dans la même famille. »

Un potentiel de prédiction encore limité

Autre surprise : de nombreux patients de cette cohorte étaient très jeunes, et présentaient des caractéristiques cliniques semblables à celles que l’on trouve d’ordinaire dans les maladies du neurodéveloppement. Cette grande précocité contraste avec les SCA à expansion de polyglutamines mieux connues des neurologues, qui se manifestent généralement à l’âge adulte, entre 30 et 50 ans.

« Grâce à cette étude, notre compréhension des ataxies s’affine. Nous ne pouvons pas encore établir des corrélations entre les altérations moléculaires et les signes cliniques, mais avons fait un grand pas vers une meilleure description, indispensable pour le conseil génétique. »

Il est probable que les ataxies spinocérébelleuses ne soient pas aussi rares que nous l’imaginions jusqu’ici, et que nous ayons sous-estimé la fréquence des présentations atypiques. D’où l’intérêt de rechercher la maladie via « le séquençage des parties codantes du génome (exome) ou du génome entier. Cette approche doit devenir une pratique standard si nous voulons améliorer le diagnostic des ataxies », conclut Alexandra Durr. L’objectif ? Trouver le deuxième événement génétique qui explique, en plus du variant dans les gènes SCA, l’extravagante variabilité clinique de la maladie. A l’avenir, toutes ses formes pourraient nous apparaître avec la plus grande clarté, comme autant de catégories distinctes susceptibles de récapituler les caractéristiques des patients. C’est la condition pour savoir, un jour, comment les soigner.

Sources

Cunha et al., Extreme phenotypic heterogeneity in non-expansion spinocerebellar ataxias, The American Journal of Human Genetics, 2023. DOI: 10.1016/j.ajhg.2023.05.009

L’équipe "Développement et dysfonctionnement cérébral dans les maladies neurogénétiques", dirigée par Alexandra DURR et Sandrine HUMBERT s’intéresse à des maladies neurogénétiques, les dégénérescences spinocérébelleuses- DSC (les paraplégies...

En savoir plus