Découvrez le projet CADETS, qui a permis d’identifier les mécanismes cérébraux à l’origine de l’amélioration des symptômes chez certains adolescents atteints du syndrome Gilles de la Tourette.

Qu’est-ce que le syndrome Gilles de la Tourette ?

Le syndrome Gilles de la Tourette se manifeste principalement par des tics moteurs et vocaux. Ces tics sont des mouvements ou des sons involontaires, qui échappent au contrôle de la personne. Ils peuvent apparaître dès l’enfance et évoluer avec le temps.

Les symptômes les plus connus

Le symptôme le plus médiatisé est la coprolalie, c’est-à-dire le fait de prononcer des insultes ou des gros mots sans pouvoir se retenir. Cependant, ce symptôme ne touche qu’environ 10 % des patientes et patients. La plupart vivent avec d’autres formes de tics, moins visibles mais parfois tout aussi handicapants.

Des troubles associés fréquents

Le syndrome de Gilles de la Tourette ne se limite pas aux tics. Il est souvent accompagné de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Ces comorbidités peuvent rendre le quotidien encore plus difficile, notamment à l’école ou dans les interactions sociales.

L’adolescence : une étape cruciale

L’adolescence marque une période clé dans l’évolution du syndrome. Les chercheurs et chercheuses ont en effet observé que :

- Pour près de la moitié des patientes et patients, les symptômes s’améliorent nettement à cette période, allant parfois jusqu’à disparaître.

- Pour plus d’un quart des patientes et patients, les tics restent très sévères et s’accompagnent de troubles psychiatriques persistants. Ces difficultés peuvent compliquer le parcours scolaire, professionnel, la vie familiale et même augmenter les risques de décès prématurés.

Cette différence dans l’évolution de la maladie soulève une question majeure : pourquoi certain·es adolescentes et adolescents voient leurs symptômes diminuer tandis que d’autres continuent d’en souffrir à l’âge adulte ?

C'est notamment à cette question que tente de répondre le projet CADETS.

Le projet CADETS : suivre l’évolution du syndrome

À l’Institut du Cerveau, le projet CADETS développé par l'équipe MOV'IT, du mouvement à la cognition : études des troubles moteurs, a été mis en place pour mieux comprendre ce phénomène. Les chercheuses et chercheurs ont ainsi suivi 60 adolescentes et adolescents, âgé·es de 13 à 18 ans, pendant plusieurs années.

Des tests comportementaux

Les jeunes participantes et participants ont passé régulièrement des tests permettant d’évaluer leurs symptômes et d’observer leur évolution au fil du temps. Ces données ont permis de mieux caractériser les différences entre celles et ceux dont les symptômes s’amélioraient et celles et ceux chez qui ils persistaient.

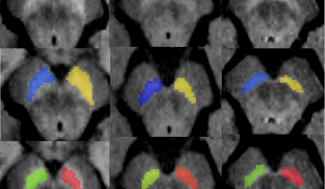

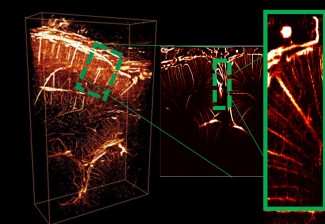

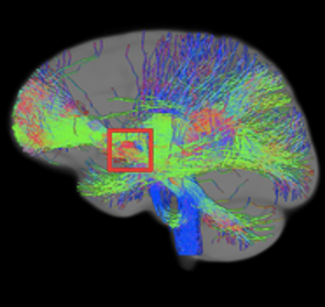

L’imagerie cérébrale

En parallèle, les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour analyser la maturation du cerveau. Cette technique a permis d’étudier les connexions neuronales entre différentes régions cérébrales impliquées dans le contrôle du mouvement.

Les découvertes majeures sur le cerveau

Les résultats du projet CADETS ont mis en lumière des mécanismes clés qui expliquent pourquoi les symptômes persistent ou disparaissent à l’adolescence.

Le rôle du GABA

Chez les patientes et patients dont les symptômes persistent, les chercheur·ses ont observé une diminution de l’activité des neurones utilisant le GABA. Le GABA est un messager chimique essentiel qui freine l’influx nerveux. Sans ce frein naturel, l’équilibre entre excitation et inhibition dans le système moteur est rompu, ce qui laisse apparaître les tics.

La connectivité entre le putamen et le cortex moteur

À l’inverse, chez les patients dont les symptômes s’améliorent, les chercheurs ont constaté un renforcement des connexions entre le putamen, une petite structure située en profondeur dans le cerveau, et le cortex moteur, la région qui commande les mouvements. Cette connectivité accrue permet au cerveau de mieux supprimer les mouvements indésirables.

Vers de nouvelles pistes thérapeutiques

Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles stratégies pour traiter le syndrome Gilles de la Tourette. Deux pistes se dessinent particulièrement :

- Cibler les neurones au GABA, pour restaurer l’équilibre entre excitation et inhibition dans le système moteur.

- Renforcer les connexions entre le putamen et le cortex moteur, afin d’améliorer le contrôle des mouvements et réduire les tics.

Ces approches pourraient, à l’avenir, offrir de nouvelles perspectives aux patientes et patients et améliorer leur qualité de vie.

L'équipe vise à étudier divers aspects du contrôle moteur et cognitif, en particulier la variabilité inter et intra-sujet des troubles du développement et des maladies acquises ainsi que des modèles animaux génétiquement apparentés.

En savoir plus

Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT)

Le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) a été décrit pour la première fois au XIXe siècle par le neurologue français Georges Gilles de la Tourette. C’est une maladie neuropsychiatrique à composante génétique caractérisée par des manifestations...

Lire la suite