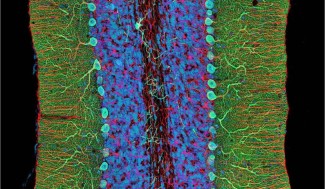

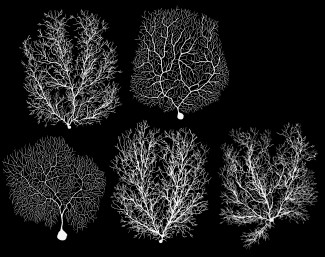

Les ataxies sont des maladies neurologiques rares qui affectent la coordination des mouvements. Elles trouvent leur origine dans un dysfonctionnement du cervelet, une région clé du cerveau située à la base et à l’arrière du crâne. Responsable de la coordination, de l’équilibre et de la précision des gestes, le cervelet joue un rôle fondamental dans notre capacité à effectuer des mouvements volontaires. Lorsque cette zone est endommagée ou altérée, un ensemble de symptômes très caractéristiques apparaissent : on parle alors du syndrome cérébelleux.

Qu’est-ce qu’une ataxie cérébelleuse ?

Les ataxies cérébelleuses se manifestent par une perturbation globale des mouvements volontaires. Cela signifie que les gestes les plus simples du quotidien, marcher, parler, saisir un objet deviennent maladroits, instables ou imprécis.

Les troubles varient selon les régions du corps :

- Au niveau des membres inférieurs, les personnes atteintes ont des difficultés à se tenir debout ou à marcher. La marche devient instable, souvent élargie, comme si le patient cherchait à retrouver son équilibre en écartant les pieds.

- Au niveau des bras, les gestes deviennent moins précis, moins fluides.

- Au niveau de la parole, le discours peut devenir explosif, haché, difficile à comprendre — un signe typique du syndrome cérébelleux.

- D'autres fonctions sont aussi touchées, comme la déglutition ou encore les mouvements oculaires, ce que le médecin peut observer lors de l’examen clinique.

Ces symptômes sont la conséquence directe de l’atteinte du cervelet, organe spécialisé dans la coordination fine et l’ajustement permanent de nos mouvements.

Quelles sont les causes des ataxies ?

Les causes des ataxies sont nombreuses et très diverses. On distingue principalement trois grands types :

Les causes aiguës

Elles surviennent brutalement, souvent à la suite d’un événement vasculaire ou traumatique. C’est par exemple le cas lors d’une hémorragie cérébelleuse, qui provoque une atteinte soudaine du cervelet, avec des symptômes immédiats.

Les causes rapidement progressives

Ici, les symptômes s’installent sur quelques semaines ou mois. Une tumeur du cervelet peut en être responsable, en perturbant progressivement la structure et le fonctionnement de cette région du cerveau.

Les causes chroniques

Ce sont les formes les plus complexes. Elles s’installent lentement et peuvent avoir :

- une origine génétique, comme dans l’ataxie de Friedreich,

- ou être liées à des troubles du développement, présents dès la naissance (on parle alors d’ataxies congénitales).

Ces maladies évolutives peuvent rester longtemps sans traitement curatif, ce qui rend leur prise en charge particulièrement délicate.

Comment diagnostiquer une ataxie ?

Le diagnostic repose sur l’observation des symptômes cliniques — en particulier les troubles de l’équilibre, de la marche, de la coordination, de la parole ou de la déglutition. Le médecin peut également détecter des anomalies dans les mouvements oculaires, indicateurs fiables d’un dysfonctionnement cérébelleux.

Des examens d’imagerie cérébrale (comme l’IRM) et des tests génétiques peuvent ensuite être prescrits pour identifier la cause exacte de l’ataxie.

Quels traitements pour les ataxies ?

Le traitement dépend d’abord de la cause. Lorsqu’il s’agit d’une tumeur ou d’un hématome, une prise en charge chirurgicale peut être envisagée pour retirer ou drainer la lésion.

Mais dans de nombreux cas, notamment les formes génétiques ou dégénératives, il n’existe pas encore de traitement curatif. La prise en charge repose alors sur un accompagnement pluridisciplinaire destiné à ralentir l’évolution de la maladie et à améliorer la qualité de vie :

- Kinésithérapie, pour travailler l’équilibre et la motricité globale,

- Orthophonie, pour améliorer la parole et la déglutition,

- Ergothérapie, pour maintenir l’autonomie dans les gestes du quotidien.

Des avancées prometteuses dans la recherche

À l’Institut du Cerveau, les chercheurs travaillent activement sur les formes génétiques des ataxies, très variées dans leurs manifestations comme dans leurs origines. L’objectif est double : comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires à l’origine de ces pathologies, et mettre au point de nouveaux traitements ciblés.

Des progrès ont déjà été réalisés. C’est notamment le cas de l’ataxie de Friedreich, pour laquelle un traitement est désormais disponible en accès précoce. Ce médicament, encore en phase d’évaluation, constitue un espoir majeur pour les patients et leurs familles.

Ataxies : un enjeu majeur pour la recherche médicale

Les ataxies restent encore largement méconnues du grand public. Pourtant, elles touchent des milliers de personnes en France et dans le monde, souvent dès l’enfance ou l’adolescence. Leur impact sur la vie quotidienne est considérable, et les traitements encore trop limités.

C’est pourquoi les travaux menés à l’Institut du Cerveau sont essentiels. En identifiant les causes précises des différentes formes d’ataxies, les chercheurs ouvrent la voie à des approches thérapeutiques plus efficaces, personnalisées, et adaptées à chaque patient.

En attendant, le diagnostic précoce et la prise en charge pluridisciplinaire restent les meilleures armes pour limiter l’évolution de ces maladies et préserver, autant que possible, l’autonomie des patients.

Les ataxies

Les ataxies (étymologiquement désordre) aussi appelées syndromes cérébelleux, sont un ensemble de pathologies neurodégénératives du cervelet et/ou du tronc cérébral, qui se traduisent par des troubles de la coordination des mouvements volontaires...

Lire la suite