Les dégénérescences lobaires fronto-temporales (DLFT), anciennement appelées démences fronto-temporales ou maladie de Pick, sont des maladies neurodégénératives cognitives et comportementales. Environ 10 à 20 000 patients sont atteints par cette maladie en France, et elles représentent la deuxième cause de démence dégénérative après la maladie d’Alzheimer chez les sujets de moins de 65 ans . La maladie se manifeste par des troubles du comportement, une modification de la personnalité, des troubles émotionnels et du langage. Les premiers symptômes apparaissent en général entre 50 et 65 ans. Les DFT touchent autant les hommes que les femmes.

Les causes et les mécanismes biologiques des dégénérescences fronto-temporales

Les symptômes de la DFT sont causés par un dysfonctionnement des régions frontales et temporales du cerveau. Ces régions sont impliquées dans des fonctions aussi diverses que le contrôle de nos comportements, en particulier de nos comportements sociaux, la motivation et la prise d’initiative, le contrôle des émotions, le langage. Les lésions observées dans les lobes frontaux et temporaux sont constituées par l’accumulation de protéines anormales dans les cellules nerveuses (les protéines TDP-43, TAU ou FUS). Cela provoque la mort de ces cellules et l’atrophie (réduction du volume) des régions frontales et temporales. ,

Environ 30% des démences fronto-temporales sont héréditaires et ont pour origine une mutation génétique. Une vingtaine de causes génétiques sont actuellement identifiées, mais trois sont plus fréquentes Ces gènes codent pour des protéines telles que la progranuline, la protéine C9ORF72, la protéine TAU et d’autres protéines, dont le rôle n’est pas encore complètement connu ?

Les mêmes lésions TDP-43, TAU ou FUS sont identifiées dans les formes non génétiques, mais les causes provoquant ces lésions ne sont pas connues.

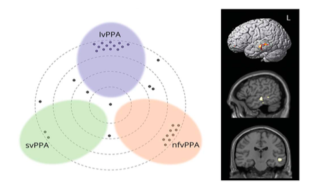

Les symptômes et le diagnostic des dégénérescences fronto-temporales

Les dégénérescences fronto-temporales se manifestent par des modifications du comportement, de la personnalité, des troubles cognitifs et du langage. Les symptômes les plus fréquents sont une apathie, des modifications du comportement alimentaire (comme une précipitation sur la nourriture, une goinfrerie, un changement des préférences alimentaires), une perte de convenances sociales et des comportements désinhibés (familiarité inappropriée par exemple).

La dégénérescence fronto-temporale est d’abord suspectée par les proches du patient qui rapportent des modifications récentes du comportement, un changement de la personnalité ou des difficultés de langage. Le diagnostic est effectué dans un centre spécialisé ou une consultation mémoire. Il se base sur l’interrogatoire des proches et les symptômes présentés par le patient lors d’une consultation neurologique, des tests évaluant les fonctions cognitives et le langage complété par un examen d’imagerie cérébrale (IRM) pour évaluer l’atrophie (perte de volume) du cerveau et un bilan biologique. Au début de la maladie les symptômes des DLFT peuvent faire évoquer d’autres formes de démences, une dépression ou une maladie psychiatrique. Des investigations biologiques et la réalisation d’une ponction lombaire peuvent être proposées pour exclure ces diagnostics et, en particulier, une maladie d’Alzheimer. Ces explorations peuvent être complétées par une analyse génétique pour rechercher une cause héréditaire lorsque le neurologue le juge nécessaire.

Les troubles du langage sont caractérisés par un manque du mot, des troubles grammaticaux ou des troubles de compréhension. La mémoire et les fonctions motrices sont généralement préservés au début de la maladie. Chez environ 15% des patients, la DLFT est associée à une sclérose latérale amyotrophique, qui partage pour une grande majorité les mêmes lésions et les même causes génétiques que les DLFT.

Le traitement des dégénérescences fronto-temporales

La prise en charge des patients est pluridisciplinaire par une équipe spécialisée, neurologues, neuropsychologues, orthophonistes et psychologues cliniciens, et est optimale dans les centres experts dédiés à ces pathologies. Il n’existe pas de traitement spécifique curatif des DFT à l’heure actuelle. Les thérapies proposées consistent à atténuer les symptômes les plus gênants et stimuler les fonctions cognitives. Des aides humaines et sociales peuvent être apportées et le soutien d’associations de patients (France DFT, France Alzheimer) est important pour les aidants.

Dans un contexte où les maladies neurodégénératives représentent un défi médical et sociétal croissant, la recherche menée à l’Institut du Cerveau s'intéresse plus particulièrement à l'amélioration de la prise en charge de ces pathologies complexes. Ainsi, l'Institut concentre ses efforts sur trois axes majeurs :

- affiner le diagnostic précoce des maladies du système nerveux,

- identifier des biomarqueurs spécifiques permettant de distinguer les différentes formes pathologiques — qu’elles soient liées à la protéinopathie TDP-43, TAU ou FUS,

- développer des traitements innovants, y compris pour les formes non génétiques de ces affections.

À travers une approche rigoureuse et multidisciplinaire, les équipes de l’Institut du Cerveau œuvrent à mieux comprendre les mécanismes biologiques à l’œuvre, dans l’objectif de transformer ces connaissances fondamentales en thérapies efficaces. Cette dynamique de recherche continue constitue un espoir concret pour les patientes et patients ainsi que pour leurs familles.

Soutenez l'Institut du Cerveau

Ce contenu vous a plu et vous a permis de répondre aux questions que vous vous posiez ? N'hésitez pas à soutenir l'Institut du Cerveau.

Fiche mise à jour avec la collaboration d'Isabelle Le Ber, neurologue, chercheuse dans l'équipe Frontlab à l'Institut du Cerveau et coordinatrice du centre de référence démences rares et précoces.