Le postulat selon lequel il n’y pas de différences majeures entre individus dans le cas des mécanismes neurocognitifs, est un principe fondamental des neurosciences cognitives humaines. Sans remettre en cause l’utilité et le bien-fondé des études de cas uniques, Paolo Bartolomeo, Tal Seidel Malkinson et Stefania de Vito, chercheurs à l’Institut du Cerveau, se sont penchés sur les potentiels dangers de la généralisation de résultats obtenus chez des patients uniques. Paolo Bartolomeo nous explique pourquoi.

Pourquoi la reproductibilité des résultats en recherche est-elle si importante ?

Il faut tout d’abord remarquer que l’étude de cas uniques a été et reste très important en neurosciences cognitives. On pourrait même définir un début symbolique de cette discipline quand, en 1861, Paul Broca décrit le cas de M. « Tan », un patient qui, à la suite d’une lésion d’hémisphère gauche du cerveau, n’arrivait plus à dire autre chose que cette syllabe. Broca en conclut que « nous parlons avec l’hémisphère gauche », ce qui a été par la suite confirmé être le cas pour la plupart des personnes. Toutefois, il y a toujours un risque de généralisation hâtive à partir de l’étude d’un cas unique. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce risque. Faisons un bond dans le passé, au XVIe siècle plus exactement, pour retrouver Leonardo Botallo, médecin et chirurgien italien, qui fournit un exemple remarquable de l’importance de la reproductibilité en recherche. En 1564, Botallo publie un traité dans lequel il décrit une « nouvelle structure » du cœur adulte, « que personne n’avait remarqué ». Malheureusement pour notre médecin, la structure qu’il décrit est en réalité un vestige d’une structure embryonnaire qui disparait normalement à l’âge adulte mais qui était encore présente chez le patient étudié. La généralisation erronée faite par Leonardo Botallo après l’étude d’un seul cas illustre parfaitement le risque d’établir des conclusions générales à partir de cas uniques.

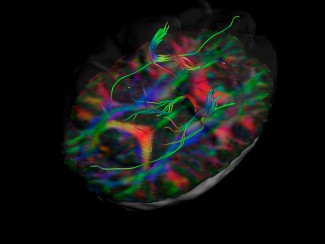

Dans le cas des neurosciences cognitives, les avancées technologiques et méthodologiques de ces dernières années ont considérablement amélioré la résolution spatiotemporelle et la fiabilité de l’imagerie cérébrale, poussant les chercheurs à prendre de plus en plus en compte la variabilité entre individus.

A quoi est due la variabilité entre individus ?

Les neurosciences et neuropsychologie cognitives se concentrent sur de possibles liens causaux entre les structures et les fonctions cérébrales. Elles sont sujettes à 3 sources de variabilité inter-individuelle.

- L’anatomie du cerveau, qui comme n’importe quel organe, présente une grande variabilité entre individus, en termes de forme, de taille… et qui peut évoluer au cours du temps, à l’instar des chauffeurs de taxi londoniens, dont le volume de l’hippocampe, une structure cérébrale impliquée dans la mémoire, varie selon le temps passé dans leur taxi !

- L’organisation fonctionnelle du cerveau, qui peut être observée grâce à de nombreuses techniques d’imagerie comme l’IRM fonctionnelle ou l’électroencéphalogramme. L’organisation fonctionnelle du cerveau varie entre individus mais également chez un même sujet.

- D’éventuelles lésions cérébrales. Tout d’abord l’incertitude sur la localisation et l’étendue des lésions cérébrales telles que reflétées par l’IRM et le scanner. L’impact de ces lésions sur les connexions avec les régions intactes du cerveau et enfin la grande variabilité dans la réaction du cerveau face aux lésions.

S’il y a autant de sources de variabilité entre individus, à quoi servent les études de cas uniques ?

Les études sur cas unique fournissent des preuves très importantes à l’origine de nouvelles hypothèses de recherche et suggèrent de nouveaux modèles (comme dans le cas de la naissance de la neuropsychologie du langage avec Broca). Elles permettent également une description comportementale approfondie, souvent trop difficile à appréhender chez les groupes de patients. Elles sont indispensables aux neurosciences cognitives mais devraient être considérées avec un certain nombre de précautions lorsque les résultats de ces études sont étendus à la construction de modèles neurocognitifs, au risque de reproduire l’erreur de Botallo.

La reproductibilité de la recherche est un aspect très important à prendre en compte. Elle comprend la reproductibilité des méthodes/procédures, la reproductibilité des résultats et enfin la reproductibilité inférentielle, c’est-à-dire le fait de tirer les mêmes conclusions à partir d’observations indépendantes.

Il ne s’agit pas ici de dire que les études portant sur des patients uniques ne peuvent pas fournir d’informations solides sur le fonctionnement des systèmes cognitifs. Au contraire, elles fournissent de précieuses informations. Toutefois, l’erreur de Botallo met en garde contre les conclusions hâtives tirées à partir de résultats obtenus par ces études et met en avant la nécessité de reproduire ces résultats. Etablir des conclusions générales à partir de cas uniques nécessite donc une reproductibilité inférentielle au travers de l’étude de multiples cas uniques.

Sources

Botallo's error, or the quandaries of the universality assumption.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27829499

Bartolomeo P, Seidel Malkinson T, de Vito S. Cortex. 2017 Jan;86:176-185.