Nos journées sont rythmées par les interactions sociales. En quoi consistent exactement celles-ci ? Pourquoi sont-elles essentielles ? Où naissent-elles dans notre cerveau ? Quelles recherches à leur sujet, à l’Institut du cerveau ?

Les interactions sociales sont toutes les actions réciproques entre deux ou plusieurs personnes, qui permettent des échanges d’informations et qui provoquent une action en retour, comme rire à une blague. Ces interactions reposent sur divers canaux de communication, qui peuvent être verbaux (langues orales) ou non (gestes, expressions faciales, postures du corps, toucher...).

Au niveau cognitif, les interactions sociales mettent en jeu plusieurs facultés, qui peuvent être regroupées en trois niveaux : tout d’abord, la détection et la perception des stimuli « sociaux » issus d’autres personnes, tels que la reconnaissance des visages, des postures corporelles, des voix, du toucher, des phrases ou des expressions faciales ; puis, l’interprétation de ces stimuli ; et enfin la réaction à ceux-ci, avec adaptation de nos comportements à ces stimuli.

Cruciales à plus d'un titre

Beaucoup de neuroscientifiques considèrent les interactions sociales comme un besoin humain fondamental, aussi important que le fait de s’alimenter ou de dormir. Elles sont essentielles au développement des capacités à communiquer et à établir des relations avec les autres. Par ailleurs, elles sont déterminantes pour notre bien-être émotionnel. Au point que leur réduction peut avoir des répercussions importantes sur le développement et la santé mentale. Et ce, à tout âge. Récemment par exemple, les mesures de distanciations sociales mises en œuvre lors de la crise sanitaire du Covid-19 (fermeture des entreprises, des garderies et des écoles, annulation des grands rassemblements, etc.), ont considérablement réduit les possibilités d’interactions sociales. Et ces mesures ont été associées à une augmentation de l’anxiété et de la dépression chez les adultes et les adolescents, de manière imprévisible.

Plus largement, les interactions sociales sont cruciales pour notre survie : elles permettent de mettre en place des stratégies de coopération pour se protéger de diverses menaces, de s’entraider et de partager l’accès aux ressources.

Cependant, les interactions sociales sont complexes. D’ailleurs, la gestion des relations sociales au sein de groupes a pu favoriser l'évolution de la taille du cerveau humain. L’« hypothèse du cerveau social », propose que la taille du cerveau des primates est directement liée à la taille du groupe social. Chez l’Homme, 150 personnes, serait la taille maximale d’un groupe avec lequel une personne peut entretenir des liens sociaux stables.

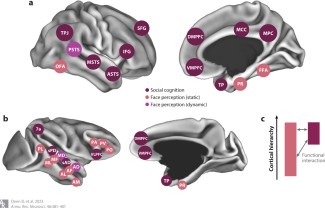

L’étude de l’activité du cerveau dans un contexte d’interactions sociales, grâce aux techniques d’imagerie cérébrale, a montré l’activation de régions cérébrales localisées un peu partout dans l’encéphale : les cortex sensoriels secondaires ; le cortex préfrontal médian, au niveau du front ; le cortex cingulaire postérieur, autour de la partie arrière du corps calleux (lequel relie les deux hémisphères du cerveau) ; la jonction temporo-pariétale, au-dessus et en arrière de chaque oreille ; l’insula et l’amygdale, au cœur du cerveau ; le cortex prémoteur, au milieu et au sommet du cerveau ; le pole temporal, devant les oreilles ; le gyrus frontal inférieur, dans la partie inférieur du lobe frontal, situé au niveau du front ; le cortex pariétal, en arrière du lobe frontal ; etc. Le vaste réseau formé par l’ensemble de ces régions constitue ce que les neuroscientifiques appellent par extension « le cerveau social ».

Chacune de ces zones contribuerait au traitement d’un aspect spécifique de la cognition sociale, à savoir l'ensemble des processus cognitifs (perception, raisonnement, émotions...) impliqués dans les interactions sociales. Ainsi, les cortex sensoriels secondaires sont associes a la faculté de

reconnaitre les visages, les voix, le toucher des individus ; le cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire postérieur, le pole temporal et la jonction temporo-pariétale à la faculté de comprendre les intentions et les états mentaux des autres ; l’insula et l’amygdale, à l’interprétation des expressions faciales et à la reconnaissance des émotions ; et le cortex prémoteur, le gyrus frontal inférieur, et le cortex pariétal, à la perception et à la compréhension des actions d’autrui ainsi qu’à l’imitation de ces comportements.

Des neurones cruciaux ?

Des neurones particuliers sont souvent associés à la cognition sociale : les neurones miroirs, découverts chez le singe au début des années 1990 par l’équipe de Giacomo Rizzolatti, neuroscientifique à la faculté de médecine de Parme, Italie. Activées lorsqu’on réalise une tâche et quand on observe une autre personne exécuter cette action, et même quand on image réaliser cette action (d’où leur qualificatif « miroirs »), ces cellules nerveuses sont localisées dans le cortex prémoteur et le cortex pariétal inférieur – tous deux impliqués dans les interactions sociales. Pour certains chercheurs, ces neurones seraient cruciaux pour plusieurs facultés indispensables aux interactions sociales, dont notamment l’apprentissage par imitation, la compréhension d’autrui. Cependant pour d’autres neuroscientifiques, les neurones miroirs pourraient jouer un rôle plus large et pas spécifiquement social dans la compréhension des rapports de cause à effet entre objets ou évènements.

Plusieurs régions du cerveau social font aussi partie du réseau neuronal qui sous-tend la perception, la reconnaissance et la régulation des émotions. Il s’agit notamment de l’amygdale, du cortex préfrontal ventro-médian, du cortex cingulaire et de l’insula. Ce chevauchement du cerveau social et du réseau neuronal des émotions facilite les interactions sociales de différentes façons. Tout d’abord, transmis par les expressions faciales, les postures, les mouvements corporels et/ou l’intonation de la voix, les affects sont autant de signaux sociaux perceptibles lors des interactions sociales. Ensuite, notre état émotionnel peut favoriser ou inhiber la recherche d’interaction sociale. Enfin il existe une catégorie particulière d’émotions, dites « émotions sociales », qui sont induites spécifiquement par le contexte social : par exemple de la compassion, de la honte, ou encore de la jalousie.

À l'Institut du Cerveau

À l’Institut du Cerveau, l’étude des interactions sociales mobilise notamment l’équipe « Neurophysiologie de la Cognition Sociale ». Leurs recherches ont notamment pour but d’appréhender comment le réseau social (l'ensemble des relations entretenues par des personnes les unes avec les autres) est représenté dans le cerveau et comment les individus sont perçus à travers différents sens par le cerveau. Pour en savoir plus, les neuroscientifiques utilisent des techniques de neuro-imagerie et de neurophysiologie, des tests comportementaux et des enregistrements physiologiques chez des sujets sains, des modèles animaux, et des personnes atteintes de troubles neurologiques.

Le trouble du spectre de l'autisme

L’autisme ou trouble du spectre de l’autisme est un trouble du neurodéveloppement s’exprimant par deux grandes dimensions symptomatiques : des déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans des contextes variés...

Lire la suite

Comment le cerveau des êtres sociaux donne-t-il un sens à la société ? L’équipe Neurophysiologie de la cognition sociale étudie les mécanismes neuronaux et neuronaux qui permettent la transformation des perceptions sociales en concepts sociaux. L...

En savoir plus