Une étude de l’équipe de Lionel Naccache, chercheur à l’Institut du Cerveau - ICM et neurologue à la Pitié-Salpêtrière, vient de mettre en évidence l’existence d’une nouvelle voie dans le traitement de l’information visuelle par le cerveau. Publiée dans la revue « Neuropsychologia », l’étude s’appuie sur l’examen d’un seul patient et montre l’importance de prêter attention à ces cas uniques dont l’exploration permet encore aujourd’hui de révéler des connaissances originales en neurosciences.

Le patient ayant permis cette découverte présente une lésion du corps calleux, la longue et volumineuse structure de substance blanche située entre les deux hémisphères cérébraux qui permet le transfert des informations entre eux. De telles lésions peuvent entraîner des défauts de transfert d’information qui se traduisent par des signes cliniques étonnants. Par exemple un patient droitier qui tient un objet de la main gauche et garde les yeux fermés est incapable de dénommer cet objet (tâche réalisée par l’hémisphère gauche qui ne reçoit pas ici directement les informations sensitives de la main gauche qui sont envoyées à l’hémisphère droit), alors que sa main gauche témoigne d’une reconnaissance correcte de cet objet par l’hémisphère droit (type de préhension de l’objet, utilisation intentionnelle et adaptée). A l’extrême, lorsque l’intégralité du corps calleux est endommagé ou découpé par voie chirurgicale, deux esprits s’affrontent sous un même crâne (split-brain).

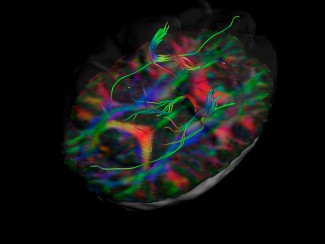

Le patient étudié par l’équipe de Lionel Naccache présentait une lésion de la partie postérieure du corps calleux, ayant pour conséquence une disconnection visuelle : un stimulus visuel présenté à gauche ne sera analysé que par l’hémisphère droit, et vice-versa.

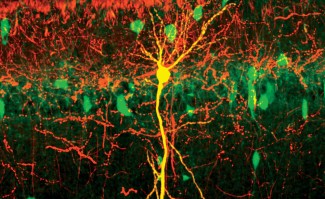

Chez un sujet disposant d’un corps calleux normal, ce transfert des informations visuelle d’un hémisphère à l’autre est non seulement possible, mais il est automatique, rapide et ne dépend donc pas de la mise en route d’une quelconque stratégie. L’expérience consistait à demander au patient si deux stimuli présentés l’un après l’autre étaient identiques ou différents. Lorsque les deux stimuli étaient présentés du même côté (et donc au même hémisphère), le patient répondait sans difficultés. Par contre, lorsque chacun des deux stimuli était présenté à un hémisphère différent, la seule manière pour le patient de résoudre la tâche qui lui était demandée consistait à faire circuler des informations relatives au premier stimulus vers l’autre hémisphère, en empruntant un chemin détourné stratégique : puisque le transfert automatique était désormais impossible, les informations visuelles du premier stimulus devaient être mobilisées vers les régions antérieures du cerveau (le lobe frontal) afin d’emprunter la partie antérieure préservée du corps calleux et informer ainsi l’autre hémisphère.

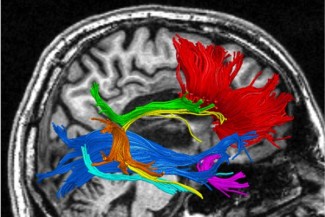

Grâce à une combinaison de méthodes expérimentales issues de la psychologie de la vision et d’outils contemporains d’étude de la structure (IRM : imagerie par résonance magnétique) et du fonctionnement (électro-encéphalographie permettant la mesure de l’activité cérébrale) du cerveau ; l’équipe de Lionel Naccache a pu mettre en évidence cette route volontaire et stratégique qui dépend du lobe frontal.

Ce résultat est important pour les théories du fonctionnement stratégique (opposé au fonctionnement automatique), et illustre également comment l’observation contemporaine de patients neurologiques permet encore en 2014 de révéler des mécanismes originaux du fonctionnement cérébral qui sont également à l’œuvre chez les sujets neurologiquement sains.

Sources

Naccache L, Sportiche S, Strauss M, El Karoui I, Sitt J, Cohen L: Imaging ‘top-down’ mobilization of visual information: A case study in a posterior split-brain patient. Neuropsychologia 2014.