Dépenser un mois de salaire dans un voyage, acheter une quarantième paire de chaussure… nos choix sont parfois irrationnels. A quoi sont dues ces décisions impulsives ? Réponse avec Mathias Pessiglione, co-responsable de l’équipe « Motivation, cerveau et comportement » à l’Institut du Cerveau – ICM.

Mathias, comment pourrait-on définir un choix impulsif ?

L’idée principale quand on parle de choix impulsif est la tendance à privilégier les récompenses à court terme. La première expérience que l’on peut évoquer a été réalisée dans les années 1970 sur des enfants pour étudier les capacités de contrôle des individus. Il s’agissait d’une étude de gratification différée, c’est-à-dire des choix entre récompense immédiate ou récompense plus importante dans un délai plus long.

L’expérience du marshmallow

L’expérience du marshmallow est une étude mise au point par le psychologue Walter Mischel dans les années 1970.

Sur une table, un marshmallow. Derrière la table, un enfant. L’expérimentateur prévient l’enfant que si jamais le marshmallow est toujours sur la table quand il revient, l’enfant aura droit à deux marshmallow.

L’enfant a donc le choix, 1 marshmallow maintenant ou 2 marshmallow plus tard. Résister à la tentation du marshmallow ferait intervenir des capacités de contrôle, qui sont très importantes. Des études longitudinales ont montré que les enfants qui résistaient à la tentation du marshmallow avaient de meilleurs succès professionnels, faisaient de meilleures études, étaient moins obèses, prenaient moins de drogues…

Y a-t-il une explication scientifique au fait que nos décisions ne sont pas toujours rationnelles ?

La première hypothèse formulée était l’idée d’une réserve de self-control qui, quand elle serait épuisée nous entraînerait à faire des choix plus impulsifs. Elle a germé à la fin des années 90, avec Roy Baumeister, le père de la théorie de l’« ego depletion ».

L’hypothèse de départ postule que nos capacités de self-control s’épuiseraient au fur et à mesure que nous nous en servons. Exercer son self-control pendant un certain temps va épuiser cette capacité qu’il sera alors impossible d’utiliser pour une autre tâche.

Pour tester cette hypothèse, les expérimentateurs ont réuni 2 groupes de participants. Sur une table un cookie et un radis. Un des groupes a le droit de manger le cookie, l’autre est forcé de manger le radis. Les participants doivent ensuite résoudre des problèmes qui sont en fait insolvables.

Les résultats montrent que ceux qui ont mangé le radis passent moins de temps à essayer de résoudre les anagrammes que ceux qui ont mangé le cookie. La conclusion des chercheurs était que ceux qui s’efforcent de manger le radis et qui résistent à la tentation de manger le cookie, épuisent leurs capacités de self control, qui ne sont donc plus disponibles au moment de résoudre les problèmes. Ils réagissent donc de façon plus impulsive en abandonnant deux fois plus vite que les autres.

Cependant, ce concept majeur de la psychologie sociale s’est effondré en 2015. Un protocole, conseillé par le père de la théorie, a été l’objet d’un appel à participation. 25 laboratoires dans le monde ont suivi le même protocole expérimental et les résultats sont unanimes : zéro effet démontré !

Quelle est votre hypothèse pour expliquer nos choix impulsifs ?

Notre hypothèse est que notre capacité à contrôler nos décisions s’épuise à l’échelle de quelques heures, soit une journée de travail. Ce qui ne veut pas dire que nous perdons cette capacité, mais simplement qu’elle devient plus coûteuse, et donc utilisée seulement en cas d’extrême nécessité. Nous avons démontré récemment que la fatigue aurait un impact majeur sur nos prises de décision, notamment économiques.

Afin de tester cette idée, nous avons demandé à 3 groupes de volontaires de résoudre des exercices plus ou moins difficiles à effectuer pendant 6 heures. A intervalles réguliers, nous demandions aux participants de choisir entre une récompense immédiate, recevoir une petite somme d’argent tout de suite, ou une récompense à long terme, une plus grosse somme d’argent plus tard. Les personnes soumises à des exercices difficiles ont eu tendance à choisir la petite somme immédiate, c’est à dire qu’ils ont favorisé un choix impulsif à un choix plus profitable à long terme. Ainsi la « fatigue » cognitive nous entrainerait à faire des choix plus impulsifs.

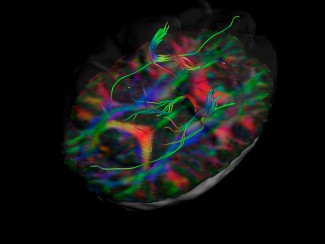

La responsable de ces choix impulsifs est une petite zone du cortex préfrontal, dont l’activité diminue avec la fatigue, or plus son activité diminue, plus le nombre de choix impulsifs augmente. Quand nous sommes fatigués, la « réserve de self-control » est toujours là, il est toujours possible d’exercer du contrôle mais cela devient beaucoup plus couteux en termes d’efforts à fournir.

Quelles sont les implications de cette découverte ?

Notre travail met en évidence un mécanisme qui explique pourquoi, après une journée de travail intense, notre impulsivité augmente quand il s’agit de prendre des décisions économiques. Ces résultats ont des implications dans le domaine du management, en effet le nombre et la durée des pauses pendant le travail devraient être adaptées pour éviter la fatigue cognitive.

Un travail trop intense a non seulement des répercussions sur nos décisions économiques mais peut entraîner, à terme, des conditions pathologiques comme le syndrome du burn-out.