Les troubles de la marche, de l’équilibre et les chutes qui leurs sont associées, causés par la maladie de Parkinson, constituent un problème majeur de santé publique.

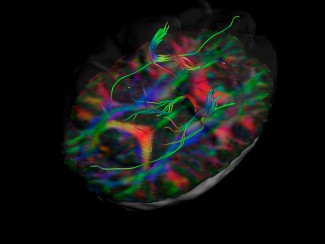

Des chercheurs de l’Institut du Cerveau – ICM ont récemment mis en évidence que le noyau pedonculopontin, une région du tronc cérébral, est impliqué dans le contrôle de la marche chez l’Homme et que sa stimulation permettrait de réduire les troubles qui peuvent survenir.

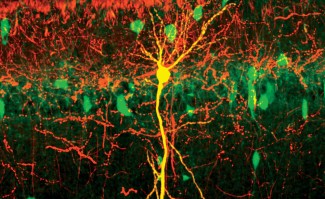

Dans la maladie de Parkinson, les symptômes moteurs sont dus à la mort progressive des neurones d’une région profonde du cerveau utilisant la dopamine comme messager chimique. Ces symptômes disparaissent généralement grâce au traitement par la L-dopa ou, dans certains cas, à la stimulation cérébrale profonde du noyau subthalamique (NST), région impliquée dans le contrôle des mouvements.

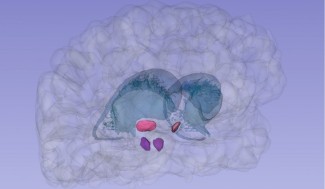

Cependant, dans les formes avancées de la maladie, les traitements médicaux et chirurgicaux se montrent moins efficaces, et le patient se voit atteint de troubles de la marche, de « freezing* », et de chutes confinant le patient au fauteuil roulant après un certain temps d’évolution. De récentes hypothèses indiquent que ces troubles de la marche et de l’équilibre sont peut-être causés par la mort des neurones du noyau pédonculopontin (NPP), une région cérébrale impliquée dans le contrôle de la marche et de l’équilibre.

Afin de préciser les rôles respectifs du NST et du NPP dans les troubles moteurs, les chercheurs de l’Institut du Cerveau – ICM ont utilisé une approche expérimentale multidisciplinaire comportant une étude électrophysiologique pendant la procédure neurochirurgicale.

Quatorze patients atteints de la maladie de Parkinson ont été entraînés à réaliser une tâche consistant à s’imaginer marcher le long d’un couloir. Ces patients, divisés en deux groupes, ont ensuite été opérés avec mise en place d’électrodes de stimulation profonde au sein du NST ou du NPP selon qu’il existait ou non des troubles de la marche résistants.

Les résultats obtenus confirment le rôle prépondérant du NPP dans le contrôle de la marche, même si, dans des conditions normales, les deux noyaux interagissent vraisemblablement pour adapter le mouvement à l’environnement.

Dans une seconde étude, l’équipe clinique neurologique et neurochirurgicale de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière a suivi six patients opérés avec électrodes de stimulation cérébrale profonde au sein du NPP. L’étude, réalisée en double-aveugle, montre une diminution du « freezing » et des chutes pour trois d’entre eux et une amélioration de leur contrôle postural. Ces patients décrivent également une amélioration de leur qualité de vie. Ce résultat encourageant doit toutefois être nuancé compte tenu des risques liés à la technique mis en évidence dans cet essai.

Cette étude confirme que la stimulation cérébrale profonde du NPP pourrait améliorer les troubles de la marche et de l’équilibre chez certains patients atteints de la maladie de Parkinson. Cependant, cette intervention est risquée et ne peut pas être effectuée chez toutes les personnes. Ces résultats préliminaires renforcent la connaissance de cette région du tronc cérébral humain et ouvrent la voie au développement de nouveaux traitements pour ce problème important de santé publique.

* Immobilité soudaine et brève habituellement accompagnée d’un piétinement sur place, les pieds restant collés au sol

Sources

1. The integrative role of the pedunculopontine nucleus in human gait. Lau B, Welter ML, Belaid H, Fernandez Vidal S, Bardinet E, Grabli D, Karachi C.

2. PPNa-DBS for gait and balance disorders in Parkinson’s disease: a double-blind, randomised study. Welter ML, Demain A, Ewenczyk C, Czernecki V, Lau B, El Helou A, Belaid H, Yelnik J, François C, Bardinet E, Karachi C, Grabli D.