Dans un article paru ce jour dans Journal of the Neurological Sciences, l’équipe menée par Emmanuel Flamand-Roze, professeur à Sorbonne Université et neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP et chercheur à l'Institut du Cerveau montre que le programme d’enseignement par simulation The Move diminue la neurophobie chez les étudiants en médecine.

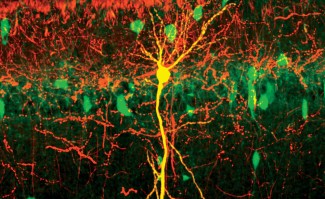

The Move est une méthode d’apprentissage fondée sur le mime pour aider les étudiants en médecine à aborder l’examen neurologique : ils jouent des saynètes au cours desquelles ils reproduisent les manifestations des maladies neurologiques. Cet enseignement reprend certains éléments du show télévisé « The Voice », en remplaçant le chant par le mime scénarisé des maladies neurologiques. Chaque saison se termine par un tournoi amical auquel sont présent coachs (enseignants) et étudiants. Les syndromes sont tirés au sort, et les groupes d’étudiants s’affrontent en « battles » successives, jouant les saynètes qu’ils ont inventées et répétées. À la fin de la compétition, le jury composé de l’ensemble des coachs désigne l’équipe victorieuse selon deux critères : l’authenticité médicale du patient et l’originalité du scénario. « Le caractère actif et immersif du processus d’apprentissage fait intervenir des encodages sensorimoteurs, cognitifs et émotionnels qui permettent de mieux mémoriser » explique Emmanuel Flamand-Roze, professeur de neurologie à Sorbonne Université. Le contexte ludique et l’atmosphère bienveillante associée à cet enseignement sont également des facteurs puissants favorisant l’apprentissage. « Cela permet aussi aux jeunes apprentis médecins de lutter contre la « neurophobie » ou « peur de la neurologie », très répandue chez les étudiants en médecine ajoute-t-il, et c’est également un moyen de cultiver leur empathie en se mettant en scène à la place du patient. »

L’équipe du Pr Flamand-Roze avait pu démontrer dans une première étude l’efficacité de cet enseignement dans la mémorisation à long terme des connaissances neurologiques. Dans cette nouvelle étude parue dans Journal of the Neurological Sciences, les enseignants ont d’abord validé une échelle quantitative de mesure de la neurophobie. Ils ont ensuite montré, en étudiant un groupe de 400 étudiants en 2ème année de médecine à Sorbonne Université, que la neurophobie diminuait à la suite à l’enseignement « The move ».

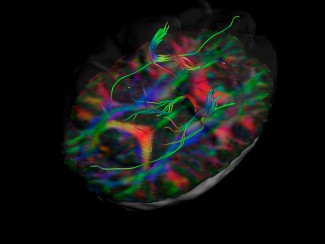

La neurophobie est bien décrite dans la littérature médicale et scientifique, et expérimentée par les étudiants de tous les continents. Elle désigne la peur de la neurologie éprouvée par les étudiants et jeunes médecins, et la crainte qu’ils ont de se retrouver face à des patients atteints d’une maladie neurologique. La neurologie est la matière qu’ils redoutent le plus, et la partie de l’examen clinique avec laquelle ils ont le plus de difficultés. Pourtant, dans les décennies à venir, compte tenu de l’évolution de la démographie de la population générale, les neurologues seront de plus en plus souvent amenés à partager la prise en charge des maladies neurologiques avec d’autres spécialistes, notamment les médecins généralistes et les gériatres. « The Move » représente ainsi un outil éducatif pour lutter contre la neurophobie des étudiants qui seront appelés demain à suivre un pourcentage croissant de patients atteints de maladies neurologiques.

À propos du programme « The Move » :

Mis en place à Sorbonne Université depuis 2014 et soutenu par l’AP-HP et l’Institut du Cerveau, « The Move » se développe en France et dans le monde. Il fait l’objet d’un tournoi international annuel auquel participent différentes universités européennes, américaine et asiatiques.