Une étude de Marc Teichmann et Carole Azuar à l’Institut du Cerveau – ICM et à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière-APHP met en évidence une atteinte particulièrement marqué des émotions morales chez les patients atteints de dégénérescences fronto-temporales dans leur variante comportementale (DFT). Les résultats, publiés dans le Journal of Alzheimer’s Disease, ouvrent la voie à un diagnostic précoce, sensible et spécifique des patients atteints de DFT.

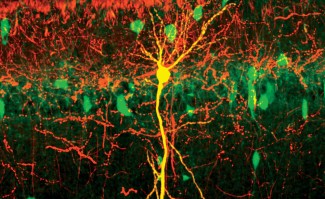

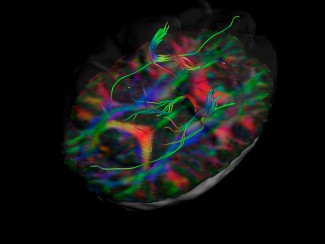

Les dégénérescences fronto-temporales sont des maladies cognitives et comportementales. Elles sont dues à la dégénérescence de régions antérieures du cerveau. La maladie se manifeste par des troubles du comportement, comme une apathie progressive, une perte d’intérêt, un repli social, une désinhibition et des troubles du contrôle des émotions.

« Nous savons depuis longtemps que ces patients présentent des troubles de la reconnaissance des émotions et de la théorie de l’esprit, c’est-à-dire la capacité de nous représenter les états mentaux des autres : ce qu’ils pensent, ce qu’ils ressentent, ce qu’ils veulent, ce qu’ils aiment… Mais est-ce que cela concerne aussi une catégorie particulière d’émotions, profondément liées aux interactions sociales, qu’on appelle les émotions morales permettant d’avoir un comportement adapté dans les contextes interhumains ? »

Les émotions morales peuvent être définies comme « des expériences affectives favorisant la coopération ou la cohésion de groupe » comprenant par exemple l’admiration, la honte ou lapitié. Elles se distinguent des autres émotions par leur lien fort avec le contexte culturel, les règles morales et les valeurs morales innées. Dans une pathologie comme la DFT, caractérisée en premier lieu par une atteinte du comportement et des interactions sociales, l’étude de ces émotions particulières représente un enjeu important pour mieux comprendre la maladie et pour affiner la démarche diagnostique.

Dans la présente étude, les chercheurs et cliniciens de l’Institut du Cerveau – ICM et de l’APHP ont développé un test pour évaluer ces émotions morales. Celui-ci est composé de 42 scénarii explorant ces émotions, positives ou négatives. Pour chaque scénario, le sujet doit donner son ressenti émotionnel en choisissant parmi 4 possibilités de réponses. Les performances des patients DFT (N=22) sont comparées aux performances de 45 sujets contrôles sains et de 15 patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Afin d’évaluer la spécificité de l’atteinte des émotions morales, les chercheurs ont contrasté les 42 scenarii impliquant un contexte interhumain et évoquant des émotions morales et des scenarii évoquant des émotions similaires mais dans un contexte sans aucune valence morale. L’admiration par exemple peut être ressentie face un acte altruiste et pour l’architecture d’un bâtiment. Dans les deux cas, l’émotion identifiée est similaire mais le contexte est différent (moral versus extra-moral).

Les résultats montrent que les émotions dans un contexte moral sont bien plus altérées que celles hors contexte moral chez les patients atteints de DFT. En revanche, les patients Alzheimer ont des performances parfaitement normales et il n’y a aucune distinction entre émotions morales et extra-morales.

« Nos résultats confirment que les émotions sont altérées dans la DFT et ils révèlent que les patients DFT ont une atteinte particulièrement profonde des émotions morales. Notre test représente sans doute un marqueur précoce, sensible et spécifique, pour diagnostiquer la maladie et pour la distinguer de la maladie d’Alzheimer. Il pourrait également servir de marqueur pour d’autres pathologies caractérisées par un effondrement des émotions morales comme c’est le cas chez des patients psychopathes. »

Sources

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31127763/

Teichmann M, Daigmorte C, Funkiewiez A, Sanches C, Camus M, Mauras T, Le Ber I, Dubois B, Levy R, Azuar C. J Alzheimers Dis. 2019 May 20.