Les glioblastomes constituent les tumeurs malignes les plus fréquentes du cerveau adulte. Ils résistent au traitement conventionnel qui consiste en une chirurgie suivie d’un protocole d’irradiation et de chimiothérapie. Malgré cet arsenal thérapeutique, les glioblastomes récidivent inexorablement.Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Communications, Isabelle Le Roux (CNRS) et ses collègues de l’équipe « Génétique et développement des tumeurs cérébrales », à l’Institut du cerveau, ont montré que l’élimination des cellules sénescentes, c’est-à-dire qui ont cessé de se diviser, pouvait modifier l’écosystème de la tumeur et en ralentir la progression. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives de traitement.

Le glioblastome, le cancer du cerveau le plus commun chez les adultes, touche 2 à 5 individus sur 100 000 et affecte principalement les seniors. Si l’incidence de la maladie est la plus élevée chez les 55-85 ans, elle augmente dans toutes les classes d’âge sans que l’on puisse attribuer cet effet à l’amélioration des techniques diagnostiques – ce qui suggère l’influence de facteurs environnementaux, à ce jour non identifiés. Les personnes atteintes ont une durée médiane de survie de 15 mois après diagnostic, car la tumeur infiltre très rapidement le cerveau. « Il est urgent de mieux comprendre la biologie de la tumeur, notamment la diversité des types cellulaires dont elle est constituée, et leur rôle, explique Isabelle Le Roux. L’enjeu est de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques qui permettront d’augmenter de façon significative la durée de vie des patients. »

Trouver le point faible du glioblastome n’est pas une mince affaire. L’une des approches récentes consiste à cibler un processus biologique essentiel : la sénescence cellulaire. Initialement identifiée au cours du vieillissement normal des cellules, elle correspond à leur perte de capacité à se diviser. L’interruption du cycle cellulaire peut avoir un avantage, puisqu’elle empêche la division anarchique des cellules malignes ; la sénescence cellulaire participe dans ce cas à la réponse antitumorale de l’organisme.

« Longtemps considérée comme un simple marqueur du vieillissement, nous savons désormais que la sénescence intervient tout au long de la vie, notamment en réponse à un stress génotoxique – c’est-à-dire à un événement qui perturbe ou endommage l’ADN, comme une chimiothérapie par exemple »

Les deux visages de la sénescence

Lorsque les cellules entrent en sénescence, elles sécrètent de nombreuses molécules. C’est ce qu’on appelle le phénotype de sécrétion associé à la sénescence, ou sécrétome. « Le sécrétome peut influencer l’environnement cellulaire de manière bénéfique, ou néfaste. Il peut par exemple activer le système immunitaire, ou à l’inverse induire la formation de vaisseaux sanguins qui contribuent à l’irrigation du tissu cancéreux, ajoute la chercheuse. Tout dépend des molécules secrétées. »

Si les effets de la sénescence sont à première vue paradoxaux, des études récentes montrent que tout est une question de temporalité …et de contexte. « A court terme, le sécrétome intervient dans le recrutement des cellules immunitaires afin d’éliminer les cellules tumorales, précise Isabelle Le Roux. Mais à long terme, l’accumulation des cellules sénescentes peut favoriser la destruction de la matrice extracellulaire – qui permet l’organisation des cellules en tissu – et la prolifération des cellules tumorales. »

Les chercheurs se sont donc demandé s‘il y avait de la sénescence dans le glioblastome, et si tel était le cas, quel rôle elle pouvait jouer dans la progression du cancer. Pour cela, ils ont mené l’enquête à la fois sur un modèle animal de glioblastome, et sur des tissus tumoraux de patients prélevés lors d’une chirurgie.

Des preuves solides

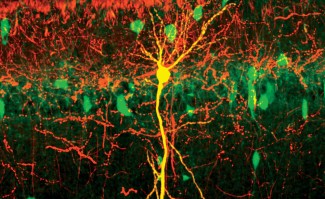

L’équipe a d’abord examiné 28 tumeurs de patients. Elles présentaient, en proportions variables (0,4% à 7% de la masse originelle du glioblastome), des cellules sénescentes de différents types cellulaires – tumorales, immunitaires ou gliales – localisées principalement dans les zones de prolifération des cellules malignes, ainsi que dans les zones de nécrose.

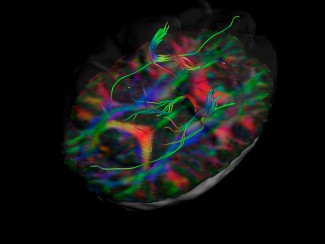

Chez la souris, la suppression d’une partie des cellules sénescentes tumorales a permis de modifier l’activité immunitaire au sein de la tumeur, et de prolonger la durée de vie des animaux. Les chercheurs ont alors défini une signature caractéristique de la sénescence basée sur l’expression de 31 gènes chez la souris, et vérifié qu’elle était identique chez l’humain. « Nous avons observé que la forte expression de cette signature était associée à un mauvais pronostic, ajoute Alexa Saliou. Cela montre l’action pro-tumorale de la sénescence dans le glioblastome. »

Moduler la sénescence cellulaire pourrait donc constituer une nouvelle piste thérapeutique à associer aux traitements conventionnels, pour augmenter leur efficacité. « A terme, nous pourrions envisager de traiter les patients avec des sénolytiques, c’est-à-dire des molécules qui ciblent les cellules sénescentes dans le but de les détruire, affirme la chercheuse. Nous espérons voir émerger dans un futur proche de nouveaux sénolytiques capables de traverser la barrière hémato-encéphalique – qui sépare le cerveau de la circulation sanguine générale. C’est le grand défi aujourd’hui, car peu de molécules thérapeutiques sont capables de pénétrer dans le cerveau. Il faudra également qu’elles provoquent peu d’effets secondaires, pour être intégrées aux traitements des patients. Le chemin est encore long !»

Sources

Salam, R., Saliou, A., Bielle, F. et al. Cellular senescence in malignant cells promotes tumor progression in mouse and patient Glioblastoma. Nature Communications 14, 441 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-36124-9