La mémoire est un précieux allié indispensable à notre autonomie. Voici les points clés à retenir !

La mémoire est la capacité qui nous permet d’enregistrer, de conserver et de réutiliser des informations.

Elle nous aide à retenir des connaissances, des souvenirs et des gestes du quotidien. Grâce à elle, nous nous rappelons un numéro de téléphone, un cours, un visage, ou comment on fait du vélo. Siège de nos souvenirs, apprentissages et savoir-faire, la mémoire permet d’interagir avec notre environnement et de nous y adapter, d’apprendre, de guider nos pensées et décisions. Elle nous aide également à vivre le présent et anticiper le futur en fonction de nos expériences passées et à construire notre identité. Elle est donc indispensable à notre autonomie. Qu’elle dysfonctionne, et c’est toute notre vie qui vacille...

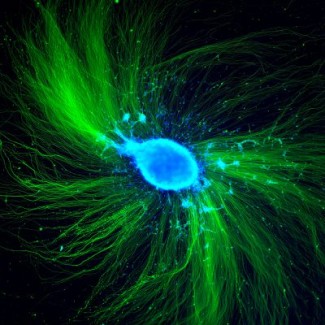

Contrairement à l’idée que la mémoire serait un simple coffre où l’on stocke des informations, elle fonctionne comme un réseau dynamique où différents types de mémoires interagissent.

Les mémoires à court terme

- La mémoire sensorielle enregistre, de façon automatique, très brève et inconsciente, les informations provenant de nos sens (ouïe, odorat, vision…) ; c’est grâce à elle que l’on peut reconnaître instantanément une voix, un visage familier ou le goût d’un aliment.

- La mémoire de travail permet de maintenir temporairement des informations en tête et de les manipuler pendant quelques secondes. Elle est sollicitée pour retenir un numéro de téléphone le temps de le composer ou pour effectuer un calcul mental…

Les mémoires à long terme

- La mémoire sémantique correspond à la mémoire des faits et des connaissances générales. C’est grâce à elle que nous savons que Paris est la capitale de la France, ce qu’est un arbre ou encore comment fonctionnent les règles de grammaire.

- La mémoire épisodique nous permet de stocker et de récupérer le souvenir d’un événement, y compris ceux liés à notre propre histoire, dans son contexte (où, quand, comment cela s’est produit).

- La mémoire implicite regroupe les apprentissages activés automatiquement sans effort conscient. Cela comprend par exemple la mémoire procédurale qui correspond à la mémoire des savoir-faire et des automatismes acquis, comme faire faire du vélo ou jouer au piano.

L’imagerie fonctionnelle cérébrale a révélé que nos systèmes de mémoire reposent sur des régions du cerveau distinctes mais interconnectées. Ainsi, la mémoire sensorielle repose sur les aires sensorielles, qui reçoivent les stimuli provenant des organes sensoriels (yeux, oreilles, nez, doigts); la mémoire de travail met en jeu principalement le cortex préfrontal, situé au niveau du front, impliqué également dans la gestion des informations en temps réel et la prise de décision ; la mémoire sémantique mobilise les lobes pariétaux (au niveau de l'arrière de la voûte du crâne) et temporaux (au niveau des tempes), responsables du stockage des connaissances générales et du langage ; la mémoire épisodique dépend d’un réseau impliquant le cortex préfrontal et l’hippocampe, qui lie entre elles différentes informations (lieu, émotions, perceptions sensorielles) pour former un souvenir cohérent ; et les mémoire implicites impliquent des structures nichées au cœur du cerveau.

Ainsi, pour bien fonctionner, les différentes formes de mémoire ne se contentent pas d’interagir entre elles. Elles sont aussi profondément liées aux sens, aux émotions, au langage, au contrôle des mouvements.

Avec l’âge, le cerveau subit des changements qui modifient le fonctionnement de la mémoire. Les neurones deviennent plus petits, leur communication ralentit, et certaines connexions synaptiques s’affaiblissent. En conséquence, apprendre à utiliser un nouvel appareil ou retrouver le prénom d’une personne peut prendre plus de temps. Toutefois, dans le vieillissement normal, c'est-à-dire en l'absence de pathologie, créer de nouveaux souvenirs ou se rappeler du passé reste tout à fait possible. Les connaissances bien ancrées (mémoire sémantique), les compétences acquises (mémoire procédurale) et les souvenirs anciens (mémoire autobiographique) ne sont pas affectés.

En revanche, lorsqu’une pathologie affecte le cerveau, les troubles de la mémoire sont bien plus marqués et ciblent des compétences précises. La maladie d’Alzheimer, par exemple, est caractérisée par l’accumulation anormale de protéines toxiques, ce qui entraîne une perte neuronale progressive. L’hippocampe étant particulièrement affecté, les premiers symptômes incluent des troubles de la mémoire épisodique : au début la personne a des difficultés à stocker de nouvelles informations, même après plusieurs répétitions, et à créer de nouveau souvenir. Plus tard, elle commencera a perdre également les souvenirs plsu anciens.

D’autres pathologies peuvent toucher différemment la mémoire. Les démences frontotemporales affectent la mémoire de travail, entrainent difficultés à structurer leurs souvenirs et à les restituer de manière cohérente, et dans certains cas, le patient perd progressivement la signification des mots et des concepts (démence sémantique).

Au sein de l’Institut du cerveau, deux équipes mènent des recherches en lien avec la mémoire. Le groupe « Fonctions et dysfonctions de systèmes frontaux » (FRONTLAB) s’intéresse au rôle et à l’organisation du cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui est le siège de différentes fonctions cognitives qualifiées de « supérieures », dont la mémoire de travail. L’équipe « Maladie d’Alzheimer, maladies à prions » étudie elle, les mécanismes moléculaires impliqués dans l’initiation et la progression de la maladie d’Alzheimer – entre autres. A long terme, ces recherches pourraient aider à développer de potentiels traitements pour éviter le développement de cette pathologie incurable à ce jour.

La maladie d'Alzheimer

Face à l’allongement de la durée de vie et à la complexité des mécanismes biologiques à l’origine des maladies neurodégénératives, on estime que 1,2 millions de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer en 2023 en France. Avec 225 000...

Lire la suiteLe but de l'équipe Frontlab est de mieux comprendre le rôle et l'organisation du cortex préfrontal dans le contrôle, l'activation et l'inhibition des comportements volontaires dirigés vers un but.

En savoir plus