Perte pathologique de motivation.

L'apathie est un symptôme fréquent dans de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques. Mieux caractériser son origine, pour faciliter son diagnostic et développer une prise en charge individualisée, améliorerait fortement la qualité de vie des patientes, des patients et de leurs aidantes et aidants.

Qu’est-ce que l’apathie ?

Selon la Haute Autorité de santé, l’apathie se définit cliniquement par 4 critères :

- Le patient est atteint d’une pathologie dont l’apathie est connue pour être l’un des symptômes ;

- Une perte ou une baisse de motivation et/ou d’intérêt pour des activités habituelles et/ou d’émotions pendant au moins 4 semaines ;

- Ce symptôme n’est pas causé par la prise d’un médicament ou d’une drogue ;

- Ce changement d’état conduit à une altération de la vie quotidienne et un isolement social.

Cependant, l’apathie, symptôme pourtant fréquent, est encore mal défini, sous-diagnostiqué et sa prise en charge thérapeutique est limitée.

Les personnes apathiques décrivent souvent une impression d’être « à l’arrêt », de ne pas parvenir à se mettre en mouvement, même pour des tâches simples. Ce ressenti peut générer une grande incompréhension dans l’entourage, qui attribue parfois ces comportements à un manque de volonté. Pourtant, l’origine est bien biologique : l’apathie survient lorsque certains réseaux cérébraux de la motivation sont perturbés.

Les causes cérébrales de l’apathie

L’apathie est très fréquente en neurologie. Elle peut apparaître dans de nombreuses maladies du système nerveux central. Les recherches menées à l’Institut du Cerveau montrent qu’elle n’est pas liée à une seule région mais à un ensemble de circuits reliant :

- Le cortex préfrontal, indispensable à la prise d’initiative et à la planification des actions.

- Les structures profondes du cerveau comme les ganglions de la base, impliquées dans l’évaluation de l’effort et la mise en route du mouvement.

- Le système limbique, qui gère les émotions et la façon dont une action nous procure ou non un sentiment de récompense.

Lorsque ces réseaux sont altérés, même légèrement, la motivation diminue, les comportements deviennent moins spontanés et la capacité à organiser son quotidien s’effrite progressivement.

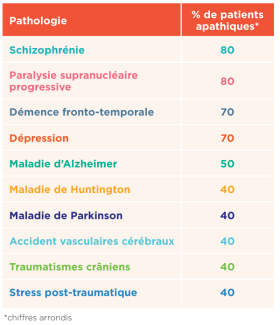

Les maladies dans lesquelles l’apathie est fréquente

L’apathie est observée dans un grand nombre de pathologies neurologiques. Elle peut même en être l’un des premiers signes :

- Maladie d’Alzheimer et troubles neurodégénératifs : L’apathie est l’un des symptômes comportementaux les plus courants dans la maladie d’Alzheimer. Elle résulte d’une atteinte progressive des régions frontales et du système limbique.

- Maladie de Parkinson : Au-delà des symptômes moteurs, l’apathie touche une grande partie des patients, parfois en lien avec les fluctuations dopaminergiques.

- Accident vasculaire cérébral (AVC) : Selon la zone touchée, un AVC peut perturber les circuits de la motivation et entraîner une apathie durable.

- Traumatismes crâniens, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques : Dans ces situations, l’apathie peut apparaître lorsque les lésions atteignent les réseaux fronto-sous-corticaux.

L’apathie peut également être associée à des troubles psychiatriques comme la dépression ou la schizophrénie, ce qui complique parfois le diagnostic.

Apathie, fatigue, dépression : comment faire la différence ?

Parce qu’elle modifie profondément le comportement, l’apathie est souvent confondue avec d’autres troubles. Pourtant, plusieurs éléments permettent de mieux les distinguer.

Chez une personne apathique, la difficulté majeure réside dans l’initiative. Elle ne parvient pas à se lancer dans une activité mais peut retrouver du plaisir une fois l’action engagée. Dans la dépression, c’est souvent l’inverse : la tristesse et la perte d’intérêt dominent, même dans des activités autrefois appréciées.

La fatigue, quant à elle, est une sensation d'épuisement physique ou mental. Elle n’empêche pas la motivation en elle-même mais limite la capacité physique ou cognitive à réaliser une action.

Comprendre ces nuances est essentiel pour adapter la prise en charge et éviter des incompréhensions parfois douloureuses pour les patients et leur entourage.

Comment diagnostique-t-on l’apathie ?

Le diagnostic repose sur une évaluation clinique réalisée par un médecin ou un neuropsychologue. Elle comprend généralement :

Un entretien approfondi, pour analyser les comportements du quotidien, les habitudes de vie, les changements récents.

Des questionnaires spécifiques, permettant d’évaluer la motivation, l’initiative et l’engagement émotionnel.

Des tests cognitifs, afin de mesurer le fonctionnement du cortex préfrontal et des fonctions exécutives.

À l’Institut du Cerveau, des outils d’évaluation standardisés et des protocoles de recherche innovants permettent de mieux cerner les différents types d’apathie et leurs origines.